Le site de généalogie de Catherine et Michel Meste |

Mes ancêtres dans la

cathédrale Notre-Dame de Lescar

Michel

Meste (Sosa 1)

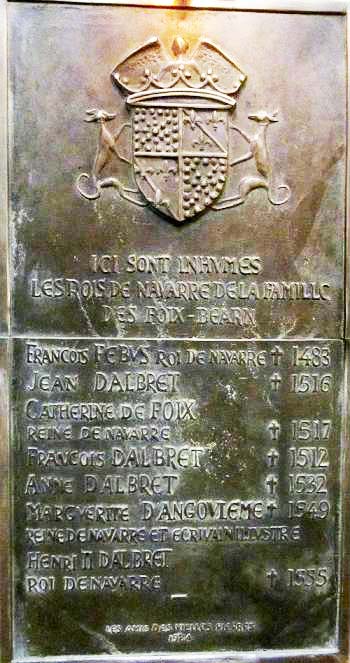

Plusieurs princes du Béarn et rois et

reines de Navarre ont été inhumés dans la cathédrale Notre-Dame de

Lescar : François Phoebus (roi de Navarre), Marguerite d’Angoulême

(sœur

de François

Ier et grand-mère de Henri IV) et d’autres, comme l’indique la

plaque de bronze ci-dessous, marquant dans l'abside l'emplacement de la crypte funéraire où ils ont été ensevelis.

Malheureusement, leurs tombes ont été

détruites avant le début du XVIIème siècle, en particulier à la

suite des

guerres de religion.

Plusieurs

notables lescariens (plus ou moins illustres…) ont

eu par la suite le privilège d’avoir une sépulture dans la cathédrale

Notre-Dame ou dans l’église

Saint-Julien, comme en attestent leurs dalles funéraires. Cela a

été en

particulier le cas de quelques-uns de mes ancêtres (ou de leurs très

proches),

comme nous allons le voir plus loin.

Pour

ceux qui s’intéressent à l’histoire de ces deux édifices,

on pourra trouver des informations intéressantes dans les sources

suivantes :

a)

Les ouvrages de Denis

Labau : Les évêques de la Cathédrale de Lescar et

Lescar, Histoire d’une cité épiscopale du

Béarn [Marrimpouey, Pau]

b)

L’article de Wikipedia

consacré à

Notre-Dame : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame-de-l%27Assomption_de_Lescar

c)

Un article du début du

XXème sur

l’histoire de Notre-Dame de Lescar, de M. Lanore : https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1904_num_68_1_12548

d)

La publication de Magali

Pomente : Lescar au Moyen Âge :

organisation urbaine d’une cité épiscopale, accessible sur internet

à

l’adresse https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01094155v1/file/M1CS%20PomenteM.pdf

e)

L’article dans

Persee : https://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_1931_num_17_77_2593

... Et pour ceux qui ne

peuvent pas aller à Lescar, une visite

virtuelle de Notre-Dame : https://my.matterport.com/show/?m=2dKciQjnXcN.

Les sépultures de mes

ancêtres

Les dalles funéraires dont il va être

question ici

sont mentionnées dans l’ouvrage de Hilarion Barthety (1842-1913,

historien et

archéologue du Béarn) : Les pierres

tombales de la cathédrale Notre-Dame et de l’église Saint-Julien de

Lescar [Pau

1909] , et reprises dans Gallica à l’adresse : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10560312b.r=%22les%20sepultures%20de%20Notre%20Dame%20et%20de%20saint%20julien%22?rk=21459;2

Mes ancêtres concernés par

ces sépultures sont listés

ci-dessous, et mentionnés avec leur n° Sosa (de cujus : Michel

Meste).

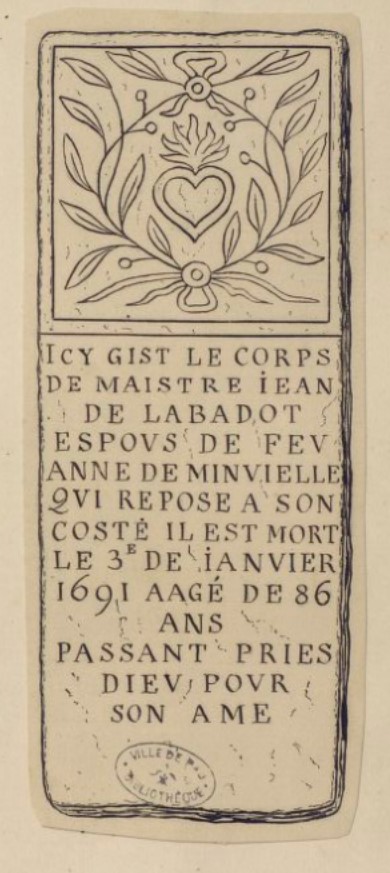

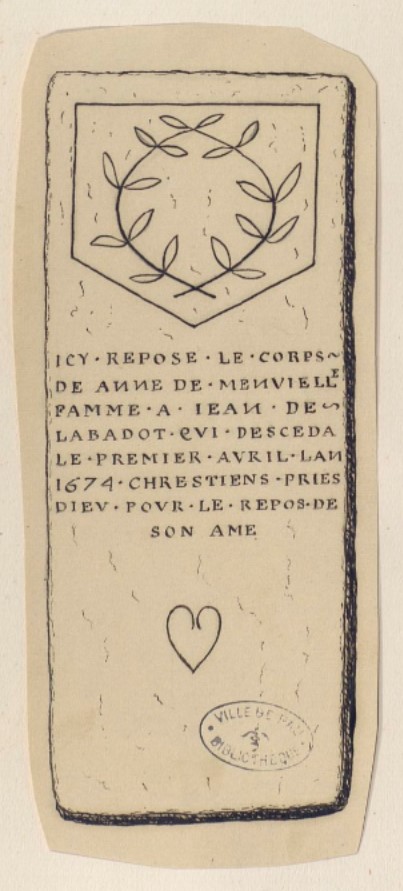

1.

Jean LABADOT et Anne

MINVIELLE

|

|

|

|

|

Il est très possible que

Jean Labadot ait été jurat de

Lescar (voir fin de texte), mais nous n’avons trouvé aucun élément probant pour le

confirmer.

De nombreux Labadot ou

Minvielle étaient présents à Lescar

depuis le début du XVIIème siècle (et certainement avant). Dans le terrier de

Lescar de 1643, on mentionne la présence de :

·

Claude Labadot dit le Boupat (au

Vialer). Précisons

que l’on trouve à Lescar un Arnaud Labadot (d’Artix, comme précisé à la

naissance de sa fille Elisabeth le 18.5.1621 à Notre-Dame) marié à une

Marie

Boupat dite Ladebat, qui ont eu deux filles en 1615 et 1621.

·

Jean Pierre de Labadot à Baroou-Dessus (à La

Hourquie)

·

Jean de Labadot, demi-frère du précédant

à

Baroou-Debat

·

…

et un nombre non négligeable de Mimbielle

(hommes ou femmes, y compris dans le vic de la Cité)

Il semble très peu

probable que notre Jean Labadot soit le

fils de Claude, étant donnée l’absence de Claude et Marie dans les

parrains/marraines de ses enfants.

2.

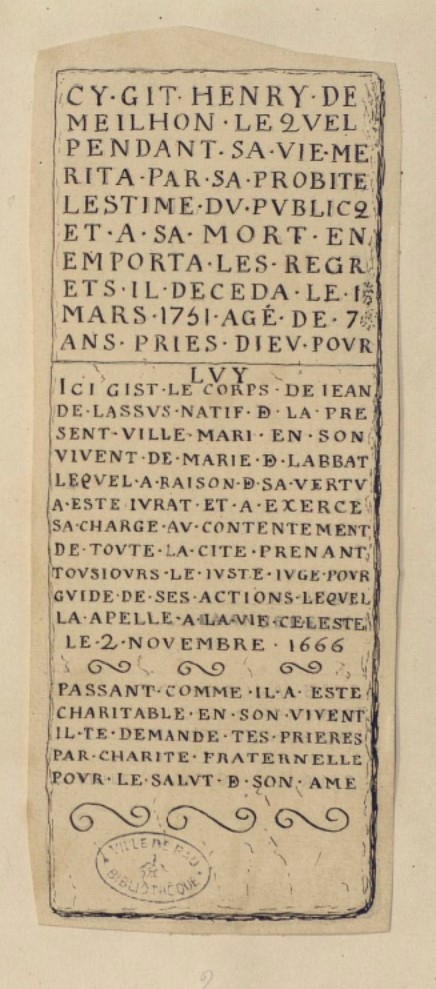

Henri MEILHON (de Meilhon)

Henri

Meilhon (Sosa 298), né le 11

mars 1676 à Saint-Julien, était laboureur et a exercé la charge de jurat à Lescar. Sa tombe est elle-aussi

dans la cathédrale (voir ci-contre à droite). Il a été marié à Marie

Bourdiu dite Malecourrède. Il est décédé le 10 mars

1751 (St Julien). Il a été dit « Laprima » car sa mère

s’appelait

Domengine Lassus dite Laprima, et « Malecourrède » étant

donné le nom

de son épouse (cette dernière étant la petite-fille de Jean Bourdiu dit

Malecourrède). Son père était Jean

Meilhon dit Abadie.

Henri

Meilhon (Sosa 298), né le 11

mars 1676 à Saint-Julien, était laboureur et a exercé la charge de jurat à Lescar. Sa tombe est elle-aussi

dans la cathédrale (voir ci-contre à droite). Il a été marié à Marie

Bourdiu dite Malecourrède. Il est décédé le 10 mars

1751 (St Julien). Il a été dit « Laprima » car sa mère

s’appelait

Domengine Lassus dite Laprima, et « Malecourrède » étant

donné le nom

de son épouse (cette dernière étant la petite-fille de Jean Bourdiu dit

Malecourrède). Son père était Jean

Meilhon dit Abadie.Le

plus ancien (dans les

archives) portant ce nom à Lescar était un certain Ramonet Meilhon,

marié (avant

1624) à Agne Labordette. On trouve plus tard un couple Arnaud Meilhon

et Marie

d’Abadie, mariés avant 1633 (ND), qui pourraient être les parents du

Jean

Meilhon vu ci-dessus.

Dans

le terrier de Lescar de 1643, on

trouve « … un champ appartenant à Malacorrède », ainsi qu’un

couple : Jean de "Lassim" (certainement Lassus)

et sa femme Marie de Malacorrède.

3.

Les

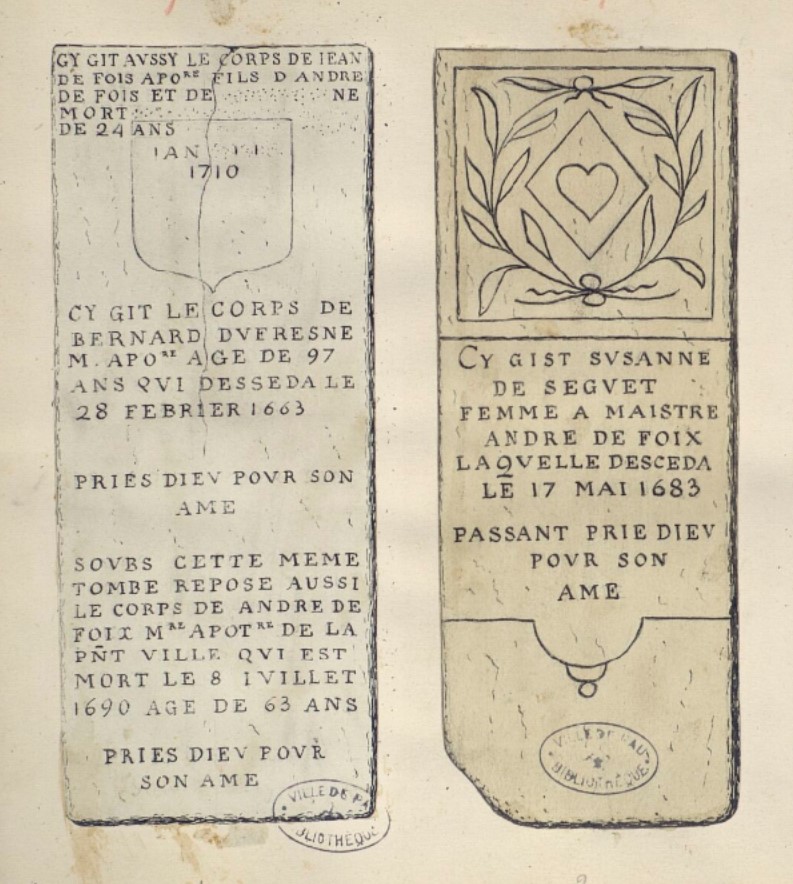

Foix (ou de Foix)

Au

début du XVIIème siècle, on

trouve à Lescar une fratrie de Foix, dont nous n’avons pas pu retrouver

les

parents :

a)

Marguerite

de Foix

(Sosa 1357), mariée à

Jean Bégué dit Lassalle (Sosa 1356), chirurgien de Lescar. Ils auront 5

enfants, dont Dominique, qui sera maître chirurgien et jurat,

André qui sera lui aussi maître chirurgien, et Catherine qui

épousera le sculpteur André Giraudy.

b)

Isabeau

de Foix,

qui épousera le

peintre Guillaume d’Alary.

« François Bardou, peintre et

doreur, né à Paris, […] vint à Lescar se marier avec Jeanne-Thérèse

d’Alary,

fille de Guillaume d’Alary, peintre, habitant à Lescar »

[Bulletin de

la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1er Janvier

1873.

Article de Paul Raymond : Notes pour servir à l’histoire des

artistes en

Béarn]. Voir https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34255c/f132.item

Les liens de sororité entre Marguerite et Isabeau sont attestés dans le

contrat de mariage de Dominique Lassalle (fils de Marguerite) et

d’Isabeau d’Authàa.

c)

André

de Foix,

maître apothicaire et jurat, qui épousera Suzanne de

Seguet.

André décèdera le 8 juillet 1690, et Suzanne le 17 mai 1683. Ce sont

les tombes d’André et Suzanne (l’une à côté

de l’autre) qui sont données ci-contre à gauche.

Après

le décès de Suzanne, André s’est remarié avec Jeanne Morter dite

Poulit, qui lui donnera deux enfants : Jean de Foix (qui sera

apothicaire

comme son père), et Isabeau de Foix, qui se mariera en 1710 avec

Jean-Pierre Castaing-Foix (qui sera notaire royal

et apostolique de Lescar… et qui lui donnera 14 enfants).

Les

parents de Jean-Pierre Castaing-Foix (Jean Castaing, marchand, et

Catherine Laborde) ont aussi leur pierre

tombale dans la cathédrale.

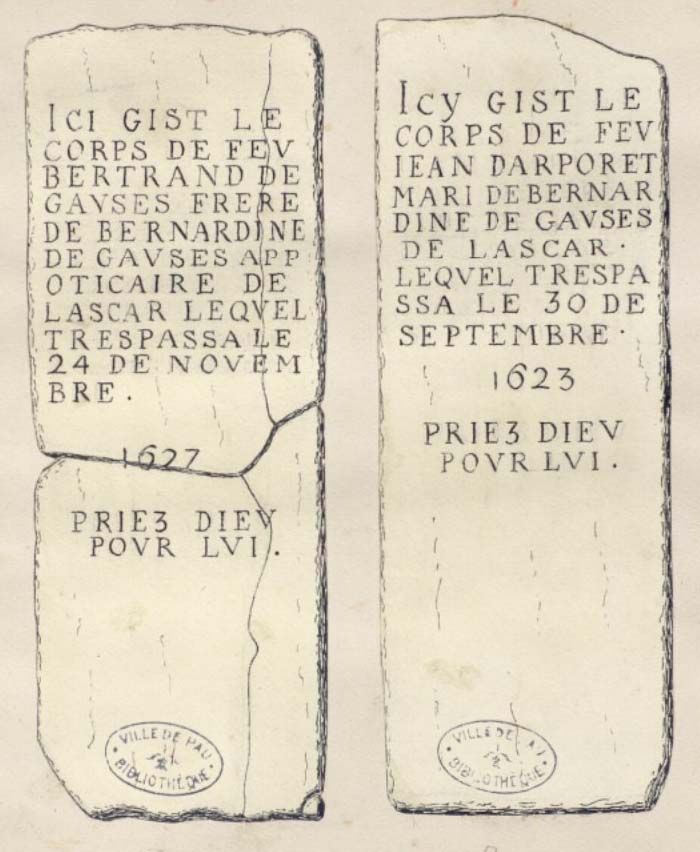

4) Les Arporet (ou d'Arporet, ou Darporet)

Dans

mes ancêtres Arporet du XVIIème siècle, figure une fratrie composée

de :

-

Bernard

Arporet (Sosa 2148), qui a épousé Honorette

Bertrin (Sosa 2149). Ils auront 7 enfants, dont :

o

Marie

(Sosa 1429) qui épousera Mathieu Lau

o

Bertrand

Arporet (Sosa 1074), qui épousera Marie

Bedora

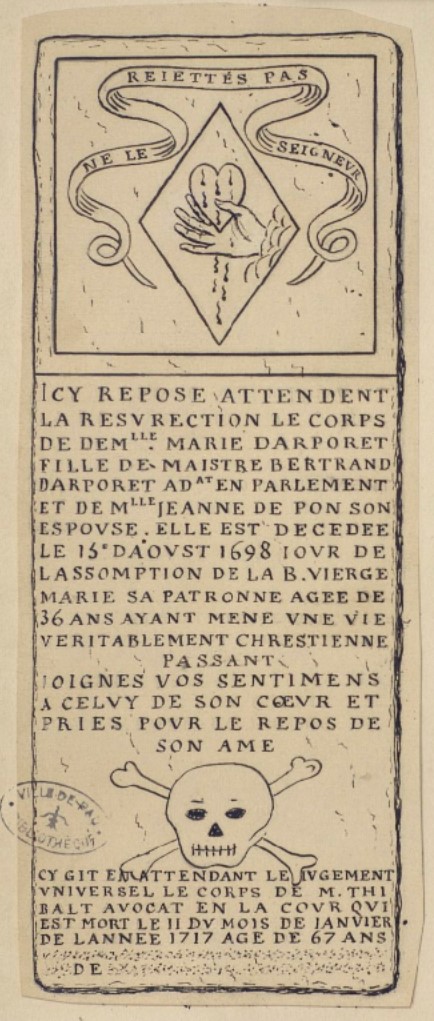

o

Autre

Bertrand Arporet, avocat, qui épousera Jeanne

Pon. Bertrand et Jeanne auront 8 enfants, dont Marie,

décédée le 15 aout 1698 à l’âge de 36 ans, dont la tombe

est donnée ci-dessus.

- Jean Arporet, qui a épousé Bernardine Gauses. Ils auront 6 enfants. Jean a lui aussi sa tombe à Notre-Dame (voir ci-dessus). Il est décédé le 30 septembre 1623. Peu après, Bernardine se remariera avec Pierre Faur. A côté de celle de Jean, figure la tombe du frère de Bernardine : Bertrand Gauses, apothicaire de Lescar, décédé le 24 novembre 1627.

|

|

Les jurats

Les États de

Béarn se constituent dès la mort de Gaston III Fébus, survenue le 1er août 1391, à partir de la cour des communautés et de la Cour Majour. Ils avaient pour tâche d’assister le vicomte dans ses

fonctions judiciaires. C’était une sorte de tribunal suprême. Ils siègent pour

la première fois le 8 août 1391. Les États de Béarn étaient composés de

deux chambres : le Grand-Corps et le Second-Corps.

Le

Grand-Corps était la chambre du clergé

et de la noblesse.

Ses membres étaient :·les 2 évêques de Lescar et d’Oloron, et

les abbés des trois principales abbayes

du Béarn : celui de l'abbaye

de Sauvelade, celui de l'abbaye

de Larreule et celui de l'abbaye

de Lucq ;

quatorze barons

du Béarn ;

autres gentilshommes.

Le

Second-Corps était la chambre du Tiers-État.

Elle était composée des jurats des quarante-deux communautés d'habitants du Béarn,

notamment Lescar.

Souvent

issus des bourgeois, les jurats

étaient les représentants (élus) de la communauté locale : la communauté des « voisins » (appelée bésiaü). C'étaient les véritables gestionnaires de la

vie publique en Béarn. Notons que la qualité de voisin se transmettait d’une

génération à l’autre : l’héritier (ou l’héritière) seul(e) accédait au

rang de voisin.

Ces

jurats cumulaient les pouvoirs judiciaires et de police. Ils étaient, avec les

gardes, les répartiteurs et percepteurs des impôts de l’état : taille,

etc... Ils étaient aussi chargés de la police, de la sécurité publique, de la

répression, du vagabondage, de l’hygiène publique (assainissement des lieux,

écoulement des eaux, enfouissement des animaux morts, surveillance des jeux et

des cabarets, contrôle des boucheries, des apothicaires, constatation des

filles enceintes, etc.) de la voirie... Ils convoquaient également pour l’ar-mée.

En

tant que délégués du vicomte, ils étaient chargés de la basse et moyenne

justice. Comme juges civils, ils tenaient cour ordinaire au lieu judicial, avec

le bayle et le notaire. Ils avaient là un rôle de conciliateur. Leur jugement

était susceptible d’appel. Ils taxaient les vivres, veillaient à l’observation

des taxes, vérifiaient les poids et les mesures (ce qui n'était pas à l'époque

une mince affaire). Enfin, grand privilège, ils bénéficiaient de la

sonnerie à toute volée lors de leurs obsèques.

Une date-clé

concernant la justice au Béarn est 1620, qui voit Louis XIII créer le Parlement de Navarre et du Béarn, à la

suite du rattachement du Béarn et de la Basse-Navarre à la couronne de France.

Son ressort comprenait le Béarn, la Basse-Navarre et la Soule. Il remplaçait

les organismes mentionnés plus haut, les jurats jouant grosso modo le même rôle

que précédemment.